Pocas herramientas despiertan tanto entusiasmo entre quienes la descubren… ni tanta confusión entre quienes apenas han oído hablar de ellas. Los mapas de Wardley no son una moda ni un framework más que añadir a la lista. Son una forma práctica de representar cómo se crea valor en una organización y cómo ese valor evoluciona con el tiempo.

Llevo algunos años hablando de mapas de Wardley, dándolos a conocer en talleres, conferencias y sesiones de trabajo. Pero hasta ahora no los había explicado con calma en el blog. Por eso arranco esta serie de artículos: para explicarte con claridad, ejemplos y cuándo, cómo y para qué usar un mapa de Wardley. Empecemos por el principio.

El origen de los mapas de Wardley

Los mapas de Wardley fueron creados por Simon Wardley, consultor y experto en estrategia tecnológica. En 2005, mientras era CEO de Fotango, una filial de Canon enfocada en servicios de almacenamiento y compartición online de fotografías, se dio cuenta de que la estrategia empresarial, tal y como se solía hacer, era poco más que humo con PowerPoint. Así que decidió probar algo distinto.

El resultado fue esta técnica que más adelante compartió con licencia Creative Commons Share-Alike para favorecer su difusión. Eso sí, como buen inventor, decidió ponerle su propio nombre. 😛

Todas sus reflexiones de esos años y posteriores las ha recopilado en un libro que puedes leer gratuitamente en Medium o en la recopilación en ebook que ha elaborado Ben Mosior, uno de los miembros más activos de la comunidad de “mapeadores” (¿sería más correcto decir cartógrafos?) que está creciendo alrededor de estos mapas.

Posición de los componentes

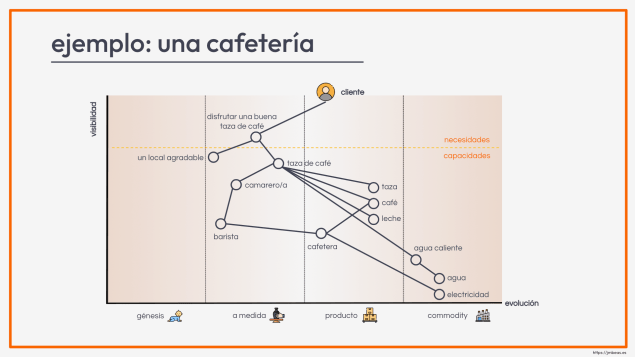

Ésta es la apariencia de un mapa de Wardley. Se trata de representar la cadena de valor de una empresa en un diagrama con dos ejes:

- El eje vertical indica la visibilidad de cada componente desde el punto de vista del usuario o cliente.

- El eje horizontal indica el grado de evolución de cada uno de esos componentes, desde su invención hasta convertirse en un bien o servicio básico.

La clave está en que estos mapas no se construyen desde la organización hacia fuera, sino desde el cliente hacia dentro. Así conseguimos un marco verdaderamente customer-centric, que facilita conversaciones mucho más valiosas, sobre todo si trabajas en agilidad, producto o transformación.

A veces me verás usar “usuario”, “cliente” o “stakeholder principal” para referirme al ancla del mapa. El ancla es el punto de vista desde el que se evalúa el valor en el mapa. Suele elegirse en función del propósito del análisis: p.ej. si estás diseñando un producto o servicio, probablemente el ancla sea el usuario final; si estás analizando un proceso interno, tal vez lo sea otro equipo, un rol específico o un área de negocio. Elegir bien el ancla es fundamental, porque todo el mapa se organiza a partir de sus necesidades. Eso sí: cuantos más anclajes, más confusión. Hay que encontrar el equilibrio.

Podemos entender la cadena de valor como una cadena de necesidades que se origina en el usuario (o “ancla”) y se satisfacen a través de las capacidades que posee la organización. Esas conexiones entre componentes son flujos de valor, que pueden tomar la forma de servicios prestados, datos compartidos, energía consumida, decisiones tomadas, riesgos asumidos, etc. Esto convierte al mapa en una potente herramienta para identificar qué elementos están realmente contribuyendo a generar valor… y cuáles no. 😉

Notación

Con estos tres símbolos ya tenemos suficiente para empezar.

| término | símbolo | descripción |

|---|---|---|

| Componente (pasado o futuro) |  | Una entidad única en un mapa (actividad, práctica, dato o conocimiento) |

| Interfaz / línea del presente |  | Una conexión entre componentes |

| Punto de cambio | Cómo cambia el mapa (p.ej. debido a una fuerza competitiva) |

¿Qué es un componente?

En un mapa de Wardley, un componente es cualquier cosa que contribuye a generar valor: una actividad, un dato, una tecnología, una práctica, un conocimiento… Depende del propósito del mapa y del nivel de detalle que elijas. Creo que con algunos ejemplos se entenderá mejor:

- Actividades: Son las acciones o procesos necesarios para entregar un valor específico al usuario final. P.ej. atención al cliente, desarrollo de una aplicación, almacenar material, etc.

- Prácticas: Son los métodos o enfoques empleados para realizar esas actividades. P.ej. Scrum, despliegue continuo, etc.

- Datos: Información más o menos estructurada que usamos para realizar las actividades, tomar decisiones y generar conocimiento. P.ej. datos de ventas, métricas de rendimiento, análisis de comportamiento de usuarios, etc.

- Componentes tecnológicos: Herramientas y tecnologías que soportan las actividades. P.ej. un servidor, un sistema operativo, sensores para captar datos, etc.

- Actores de un ecosistema: Son las relaciones y dependencias externas que influyen en la cadena de valor. P.ej. proveedores, asociaciones o alianzas, reguladores, etc. (A veces, por conveniencia, también representamos estos actores como “anclas”).

- etc.

Visibilidad (eje vertical)

El eje vertical indica cómo de visible es cada componente respecto del ancla del mapa. Los componentes con alta visibilidad son aquellos directamente percibidos por los usuarios, mientras que los componentes con baja visibilidad son aquellos que operan “tras bambalinas”, lejos de la vista del usuario final. Cuanto más arriba, más visible; cuanto más abajo, menos visible.

Esto permite que el mapa funcione como una radiografía de valor percibido. Y esa perspectiva es tremendamente útil cuando se intenta diseñar una experiencia, priorizar inversiones o entender por qué algo que funciona por dentro no se percibe por fuera.

Etapas de evolución (eje horizontal)

Uno de los aspectos más originales (y útiles) del modelo es que los componentes no son estáticos. Cada uno se encuentra en una fase distinta de evolución, que va desde lo incierto y experimental hasta lo estandarizado y prácticamente invisible. Cuanto más a la izquierda, más incertidumbre; cuanto más a la derecha, más industrializado.

Estas etapas marcan cómo cambia un componente a medida que se generaliza su uso, se consolidan sus formas y se abaratan sus costes:

| Etapa | ¿Qué representa? | Foco principal | |

|---|---|---|---|

| i | Génesis | Lo único, lo muy raro, lo incierto, lo que cambia constantemente. Es el comienzo de algo nuevo y desconocido. | Explorar |

| ii | A medida | Soluciones individualizadas, poco comunes, adaptadas a necesidades específicas. No esperarías ver dos de estos iguales. | Aprendizaje y oficio |

| iii | Producto (o alquiler) | Algo cada vez más común, con procesos repetibles y estandarizados. A menudo verás muchos productos iguales. | Mejora continua |

| iv | Servicio básico | Lo habitual, repetitivo y producido en masa y que se convierte en una parte integral pero invisible de la vida cotidiana. | Uniformidad y eficiencia |

Veamos un ejemplo clásico: la evolución de la electricidad a lo largo de la historia

- Génesis: (s.XVII-XIX) Franklin demuestra que los rayos son electricidad. La idea fascina, pero nadie sabe aún para qué servirá.

- A medida: (finales s.XIX) Edison y Tesla desarrollan lámparas y redes eléctricas. Cada instalación es artesanal.

- Producto: (s.XX) Se estandarizan bombillas, enchufes y redes. La electricidad se vuelve un producto industrial.

- Servicio básico: (finales s.XX) Abrimos un interruptor y esperamos luz. La electricidad está en todas partes y rara vez pensamos en ella.

✍️ NOTA: Muchas veces usamos el término en inglés "commodity" o "utility" para referirnos a los bienes o servicios básicos.

Cómo identificar la etapa de evolución según el tipo de componente

Como ya hemos visto antes, los componentes pueden representar distintos tipos de elementos de una cadena de valor. Esta tabla no es exhaustiva, pero ayuda a reconocer en qué etapa puede encontrarse un componente según su naturaleza.

| Tipo de componente | I | II | III | IV |

|---|---|---|---|---|

| Actividad | Génesis | A medida | Producto (o alquiler) | Servicio o bien básico |

| Práctica | Novedad | Emergente | Buena | La mejor |

| Datos | Sin modelar | Divergentes | Convergentes | Modelados |

| Conocimiento | Concepto | Hipótesis | Teoría | Aceptado |

Estos elementos evolucionarán de izquierda a derecha impulsados por la competencia, la estandarización y el aprendizaje colectivo… o morirán en el camino. Esta inexorable tendencia, de hecho, es uno de los llamados patrones climáticos del modelo (que exploraremos en otro artículo).

Además, podemos asociar cada etapa de evolución con cómo se perciben las necesidades vinculadas a los componentes:

- En fase de génesis, se trata de una especulación: algo que podría tener valor, pero aún sin validar.

- En la etapa a medida, ya es una apuesta aceptable, una necesidad reconocida pero no generalizada.

- Cuando alcanza la etapa de producto, hablamos de demanda real: el mercado espera eso y está dispuesto a pagar por ello.

- Finalmente, en la fase de servicio básico, la necesidad se convierte en una exigencia mínima: dejar de cubrirla supondría quedarse fuera del juego. Es lo que se conoce como “coste de estar en el negocio”.

💡 Este patrón probablemente te recuerde al modelo de Kano. Lo que comienza como un diferenciador inesperado termina convirtiéndose en un requisito básico, de lo que se deduce que la evolución también cambia la percepción de valor.

De la teoría a la práctica

Hasta aquí hemos visto qué es un mapa de Wardley, cómo se representa y cómo interpretar sus elementos. Ahora vamos a verlo en acción con un ejemplo sencillo.

Pero antes, una advertencia:

Todos los modelos están equivocados, algunos son útiles.

Atribuida al matemático George Box

Los mapas de Wardley, al igual que los mapas geográficos, son representaciones de la realidad. Ningún mapa refleja la realidad completamente. Al usar un mapa, debemos decidir qué detalles omitir. Aunque no sean perfectos, estos modelos son herramientas útiles para comprender sistemas complejos.

Vamos a representar algo muy cotidiano: una cafetería.

Empecemos por el ancla. En este ejemplo, el ancla es el cliente: todo el mapa está construido desde su punto de vista. Esto significa que la visibilidad de cada componente se mide en función de lo que los clientes de la cafetería perciben directamente.

✍️ NOTA: A veces mezclo usuario y cliente para referirme al "ancla". En los mapas de Wardley, esto es algo que debemos decidir nosotros. De hecho, yo muchas veces dibujo ambos y tengo más de un ancla en el mapa. Esto tiene la ventaja de que podemos poner en evidencia que quizás no estamos cubriendo las necesidades de alguno de ellos, pero también tiene el inconveniente de que nuestro mapa va a tender a ser más confuso.

En la parte superior del mapa, encontramos su necesidad principal: “disfrutar una buena taza de café”. He colocado esta necesidad en la fase de A medida porque asumo que cada cliente tiene gustos muy personales: podríamos situarla más a la derecha si consideráramos que la experiencia que ofrecemos es más genérica.

Habrás notado que entre las necesidades y las capacidades he dibujado una frontera punteada. Esto no es obligatorio ni mucho menos, pero a mí me resulta útil para separar lo que el cliente quiere de lo que nosotros necesitamos para proporcionárselo.

Pasemos ahora a los componentes visibles:

- Diseño de las tazas y calidad del café y la leche: si fueran indiferentes para el cliente, estarían más a la derecha del mapa, en una etapa más estandarizada. Aquí los he colocado algo más a la izquierda porque influyen en su experiencia.

- Camareros: gestionan la interacción con el cliente y la entrega del café. Son el enlace directo entre el barista y el cliente.

- Baristas: responsables de preparar y personalizar cada bebida. En nuestro ejemplo, cada barista es único: incluso siguiendo el mismo procedimiento, no hay dos cafés exactamente iguales. En una cadena de cafeterías, en cambio, la estandarización del equipamiento y la formación podría situar este rol más a la derecha.

Finalmente, en la parte baja del mapa, tenemos componentes invisibles para el cliente pero esenciales para la operación:

- Agua y electricidad: recursos estandarizados y disponibles en cualquier lugar. Están en la fase de servicio básico y no representan una ventaja competitiva estratégica.

Describiendo cambios

Siguiendo con nuestro ejemplo, si quisiéramos pasar del modelo actual —una cafetería única y muy personalizada— a una cadena de cafeterías, la transición implicaría mover varios componentes del mapa hacia la derecha (de “A medida” a “Producto” o incluso a “Servicio básico”), con el objetivo de ganar escalabilidad y consistencia, aunque perdiendo parte de la diferenciación y personalización que caracterizan al negocio actual. Así, podríamos proponer los siguientes cambios:

- Necesidad principal: “Disfrutar una buena taza de café” pasaría de “A medida” a una posición más a la derecha, probablemente “Producto”. En una cadena buscamos ofrecer una experiencia más uniforme, sacrificando personalización para ganar en consistencia.

- Componentes visibles: los “baristas” dejarían de ser únicos y pasarían a seguir procedimientos estandarizados, apoyados en formación homogénea y equipamiento idéntico en cada local; mientras que los “camareros” seguirían siendo un rol visible, pero con procesos más definidos y menos variabilidad en el trato y en la entrega.

- Componentes invisibles pero críticos: equipamiento, suministros y formación se unificarían y centralizarían para toda la red, asegurando uniformidad y eficiencia.

El mapa nos ayudaría a visualizar qué componentes tendrían que evolucionar para adaptarse al nuevo contexto, usando para ello flechas rojas punteadas. Por ejemplo, si nos centramos en el caso de los baristas y el equipamiento que manejan, se vería como en la imagen.

Observa también el cambio de denominación. Con esto trato de hacer énfasis en que el componente ya no es el mismo. Nuestra nueva cadena de valor ya no necesita expertos en hacer café, sino especialistas entrenados específicamente para operar unas máquinas de café, las mismas (o con pocas variaciones entre ellas) en todos los locales.

Consciencia situacional

En nuestro ejemplo de la cafetería, al pasar de un local único a una cadena, no nos limitamos a listar cambios: vimos qué componentes existen, cómo dependen unos de otros y en qué etapa de evolución está cada uno. Eso nos permitió decidir cuáles mover hacia la derecha del mapa, cuáles mantener tal cual y cuáles estandarizar para ganar escalabilidad.

Ese ejercicio —comprender la posición de cada elemento, sus relaciones y cómo todo ello cambiará en un nuevo contexto— es exactamente lo que nos da ventaja para actuar con intención en lugar de reaccionar a ciegas. Así, podemos anticipar cuellos de botella, evitar inversiones poco rentables y alinear mejor los recursos con el objetivo final.

En aviación, la consciencia situacional (en inglés, “situational awareness”) implica no sólo saber dónde estamos en relación con nuestro entorno (e.d. el terreno, el tráfico aéreo y las condiciones meteorológicas), sino también comprender cómo esa información cambia con el tiempo para anticiparnos adecuadamente.

En un negocio, la falta de consciencia situacional es como pilotar un avión con las ventanas cerradas: puedes tocar mandos y tomar decisiones, pero no tienes ni idea de si estás volando hacia tu destino o hacia una tormenta. El mapa nos da esa visión panorámica, permitiéndonos:

- Ver qué partes de nuestra cadena de valor están maduras y cuáles son todavía terreno inexplorado.

- Anticipar cambios que desplazarán componentes de una etapa a otra.

- Detectar áreas de oportunidad, vulnerabilidad o ventaja competitiva.

Y no sólo eso: además es una visión que se puede compartir y enriquecer con las aportaciones de toda la organización. Imagina que, en lugar de reuniones interminables sobre prioridades, todos pudieran ver en un mismo mapa por qué conviene invertir en unos componentes y dejar de lado otros. Ése es el inmenso valor de los mapas de Wardley como herramienta de comunicación y alineamiento estratégico.

Conclusión

Un mapa revela el terreno, muestra cómo se mueven tus piezas y te da el contexto para actuar con intención. Con esa visión, la estrategia deja de ser intuición y pasa a ser el diseño y la ejecución de un plan para sacar el máximo partido de las condiciones y los recursos disponibles.

Sin embargo, dibujar el mapa es sólo un primer paso. En el próximo artículo veremos cómo, con la técnica completa de Wardley Mapping, pasamos de esta foto fija a un ciclo dinámico de observación, anticipación y acción que da vida a tu estrategia.

Si quieres verlo por ti mismo, visita esta presentación titulada “Introducción a los mapas de Wardley” en la que te acompaño para que aprendas a leer mapas de Wardley muy sencillos e incluso te acompaño, paso a paso y de una manera muy visual, para que aprendas a dibujar tu primer mapa de Wardley. Y si prefieres mi ayuda, cuéntame tu caso. Lo que descubras puede cambiar por completo tus decisiones.