Hay conceptos que se entienden mejor cuando se experimentan. Los mapas de Wardley son uno de ellos. Puedes leer artículos, ver diagramas o escuchar charlas, pero hasta que no dibujas uno y discutes sobre él, no terminas de comprender su potencia. Hace un año, en el evento Agility TRes60 2024, facilité un taller titulado “Agilidad empresarial con mapas de Wardley”. Fue una sesión para aprender practicando: sin teoría innecesaria, con papel y lápiz, y con un caso tan cotidiano como una cafetería. Este artículo recoge esa experiencia y te servirá si quieres introducir los mapas de Wardley en tu organización o usarlos para conversar de estrategia de una manera distinta.

ejercicio #0 – dibujamos el mapa low-tech

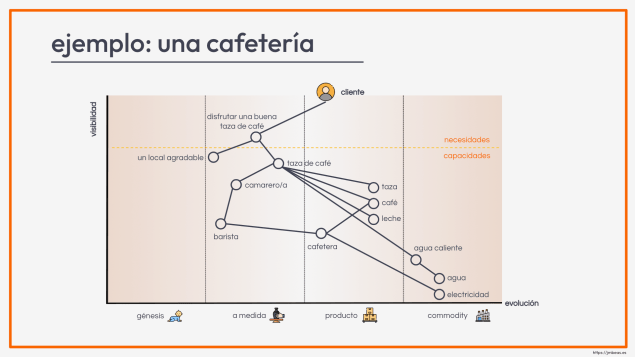

Los mapas de Wardley son una forma de representar visualmente cómo una organización crea valor y cómo éste depende de un conjunto de componentes (o capacidades) que evolucionan con el tiempo. Dibujados en un plano con dos ejes, permiten ver desde lo más visible para el cliente hasta la infraestructura que lo hace posible (eje vertical), y entender qué partes del sistema conviene innovar y cuáles estandarizar (eje horizontal). Su gran fortaleza radica en que permiten pensar estratégicamente desde el contexto real, no desde la intuición.

Ya expliqué los fundamentos en este artículo introductorio, pero aquí me interesa algo diferente: mostrar cómo se aprende de verdad a usarlos. Porque los mapas de Wardley se comprenden cuando se dibujan, se discuten y se contrastan con decisiones reales.

Aun así, en la primera actividad del taller, hicimos un repaso rápido de los conceptos básicos y del lenguaje visual de los mapas. Nada de una “chapa” de teoría, sólo lo justo para que todos pudieramos hablar el mismo idioma. E inmediatamente pedí a los participantes que copiaran en su papel (un A3 completamente en blanco) el mismo mapa que mostrábamos en pantalla: una simple cafetería.

Se trata de familiarizarse con la “herramienta”. Dibujar el mapa a mano tiene dos ventajas: primero, les ayuda a reconocer los elementos fundamentales (los ejes, el ancla, los componentes y las dependencias entre ellos); y segundo, garantiza que todos partan del mismo punto de referencia para el siguiente ejercicio, donde comenzaremos a explorar cómo se toman decisiones a partir del mapa.

ejercicio #1 – calculamos el presupuesto

Una vez todos tenían su mapa de la cafetería dibujado, llegó el momento del primer reto. Entregué a cada grupo una lista de costes e ingresos: alquiler del local, salarios, precio del café, suministros, mantenimiento de la máquina… Les pedí que elaboraran un presupuesto básico y, sobre todo, que distinguieran entre costes fijos y variables.

El ejercicio no busca precisión contable, sino provocar reflexión. Cada equipo debe distribuir esos datos entre los distintos componentes del mapa: qué parte del valor se genera en la barra, en la cocina, en los proveedores o en la infraestructura. Es sorprendente ver cómo, al hacerlo, comienzan a debatir sobre qué actividades realmente aportan valor y cuáles simplemente “sostienen” el negocio.

Tras unos minutos, les mostré la solución esperada. Pero en lugar de dar por cerrado el ejercicio, les lancé una pregunta que cambiaría el tono de la conversación:

“Sabemos cuánto cobramos por cada taza, pero… ¿cuál es la ganancia neta para nosotros, los dueños de la cafetería?”

La respuesta, claro, depende de cuántas tazas de café seamos capaces de vender. Enseguida la conversación giraría hacia otra cuestión más reveladora:

“¿Cuántas tazas necesitamos vender para empezar a ganar dinero? Y, más importante aún, ¿qué tendríamos que hacer para vender tantas?”

Aunque parece un ejercicio de contabilidad analítica (que también), lo que buscamos es otra cosa: usar los números como excusa para pensar estratégicamente. Es un momento clave, porque los participantes empiezan a conectar el mapa con decisiones reales: precios, volumen, eficiencia, diferenciación…

Por eso les dí la respuesta e hicimos una breve pausa para poner en común qué había ocurrido. En esa conversación emergieron patrones: algunos pensaban en optimizar costes, otros en aumentar ventas, y casi todos descubrieron que el mapa les ayuda a visualizar dónde tienen sentido unas decisiones u otras. Esa reflexión compartida es lo que convierte este taller en un aprendizaje colectivo y prepara al grupo para el siguiente paso.

ejercicio #2 – métodos de ejecución

En el siguiente ejercicio introduje una nueva capa de análisis: cómo ejecutamos las distintas actividades del mapa. Para ello, compartí esta diapositiva con la que explicar uno de los principios doctrinales de Wardley Mapping:

Usa los métodos adecuados

No existe un único método, enfoque o práctica de gestión que sea válido para todo.

El método debe adaptarse al grado de evolución del componente o actividad al que se aplica.

Este principio (ya escribiré en otro momento sobre qué es la doctrina en Wardley Mapping) nos recuerda algo que los agilistas sabemos bien. Fred Brooks lo resumió hace décadas con aquella frase: “No hay balas de plata”. Cada parte de una organización se encuentra en un grado distinto de evolución y, por tanto, necesita un enfoque diferente. Agile nos ayuda a explorar lo incierto, Lean a optimizar lo que ya funciona y Six Sigma a estandarizar lo que debe operar sin variaciones. La coherencia, pues, no surge de aplicar el mismo método en todas partes, sino de usar el adecuado en cada contexto.

Wardley se refiere siempre de forma bastante general a los “métodos adecuados”. Pero si observamos cómo los describe en sus ejemplos, en realidad está hablando de dos cosas a la vez: métodos de ejecución (cómo trabajamos sobre los componentes) y métodos de adquisición (cómo los incorporamos al sistema: construir, comprar o externalizar). Él los presenta de manera conjunta, pero creo que merece la pena distinguirlos para entender mejor la relación entre ambos.

- Los métodos de ejecución (Agile, Lean, Six Sigma) nos hablan de cómo gestionamos el trabajo: exploramos, optimizamos o estandarizamos según el grado de evolución del componente.

- Los métodos de adquisición, en cambio, nos hablan de cómo se materializa ese trabajo: si lo hacemos dentro de casa (build), si lo integramos desde fuera (comprado o alquilado) o si lo externalizamos a un proveedor (outsource).

Están correlacionados, pero no son lo mismo. Y es precisamente esa correlación lo que nos ayuda a inferir la posición de un componente en el mapa. Aunque en realidad es una lectura en dos direcciones: podemos deducir qué métodos aplicar viendo dónde está cada componente… y también deducir su posición observando cómo se trabaja. Lo interesante es cuando ambas cosas no encajan: ahí suele estar el aprendizaje.

Para trabajar mejor esta idea, incluí en la diapositiva del taller una categoría complementaria de análisis: las actividades que realizamos sobre los componentes —construir, evolucionar, corregir, operar—. A través de ellas podemos deducir qué método de adquisición estamos empleando.

En la diapositiva puedes ver la notación (a la izquierda) que solemos emplear al dibujar un mapa de Wardley para indicar el método de adquisición de los componentes. En la tabla, el símbolo de la casa 🏠 indica que la actividad correspondiente se suele hacer en casa (con recursos propios), el aspa ❌ indica que no, y el cono es más bien una señal de advertencia 🚧 para ser conscientes de que no siempre la decisión está clara. Y a la derecha se muestra el método de ejecución recomendado para cada uno.

Para entender mejor cómo los métodos de ejecución se relacionan con el grado de evolución, conviene mirar primero cómo obtenemos los componentes. No es lo mismo construir algo que comprarlo o externalizarlo: cada forma de adquisición implica actividades distintas dentro de la organización y, por tanto, métodos de ejecución distintos.

construir (build)

Cuando construimos, lo hacemos dentro de casa, con nuestros propios equipos y recursos. Esto implica que tenemos control directo sobre el componente y, normalmente, que todavía estamos explorando cómo debe ser o cómo funciona. Dado que nuestro foco está en manejar esa incertidumbre, lo importante no es la eficiencia, sino la capacidad de cambiar de rumbo sin hundir el barco. Por eso, las técnicas ágiles son las más adecuadas: iterar, probar, aprender y ajustar. Agile nos ayuda a reducir el coste del cambio, que es el principal riesgo cuando estamos construyendo algo nuevo.

comprar o alquilar (buy / rent)

Cuando compramos o alquilamos, lo que hacemos internamente es integrar y adaptar algo que ya existe. Ya no necesitamos explorar, sino que nos centramos en aprender a sacarle el máximo partido a algo más o menos estable. Aquí el foco está en mejorar el flujo de trabajo y reducir desperdicio: procesos, configuraciones, entregas. Por eso, tiene sentido usar un enfoque Lean, que se centra en aprender del uso real y eliminar todo lo que no aporta valor. Los métodos Lean (o de producción ajustada) funcionan bien cuando el producto o servicio ya está validado, pero aún podemos optimizar cómo lo usamos.

externalizar (outsource)

Y cuando externalizamos, la ejecución pasa a manos de un proveedor. Nosotros sólo definimos el estándar, supervisamos la calidad y gestionamos los contratos. La prioridad aquí no es innovar ni aprender, sino asegurar que las cosas se hacen siempre igual y con el nivel de calidad acordado. En este contexto, tiene sentido aplicar Six Sigma, que busca reducir la variabilidad y las desviaciones. Cuando un componente está tan maduro que puede externalizarse, lo que queremos es previsibilidad, no experimentación.

A partir de aquí, en el taller pasamos de la teoría a la práctica. Pedí a los participantes que aplicaran estos criterios al mapa de la cafetería: ¿qué deberíamos construir, qué podríamos comprar y qué convendría externalizar?

Ojo, no es un ejercicio mecánico, sino que requiere interpretar el contexto y, en algunos casos, tomar decisiones. Por ejemplo, si nos fijamos en la máquina de café, obviamente nosotros no la construimos, pero sí la operamos (e.d. la usamos, la limpiamos, etc), pero cómo actuamos ante las reparaciones dependerá de si la hemos comprado o alquilado, o si tenemos un seguro contratado, etc. Por cierto, en productos digitales esto es más sutil, pero conviene pensarlo: la forma de adquisición condiciona la forma de trabajar.

Cerramos la sesión poniendo en común las propuestas y comparándolas con el mapa que yo había preparado. Ese mapa nos llevaría a explorar un territorio nuevo: el de las inercias, los aceleradores y las jugadas estratégicas. Pero eso lo contaré en la siguiente entrega.